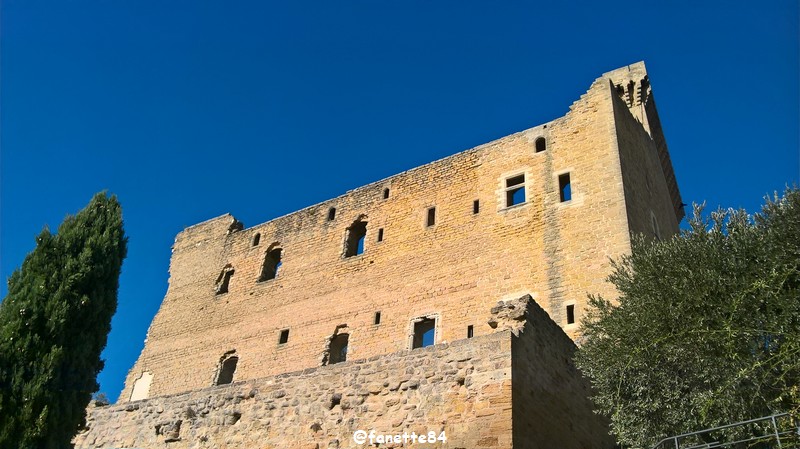

Vestige du château des Papes

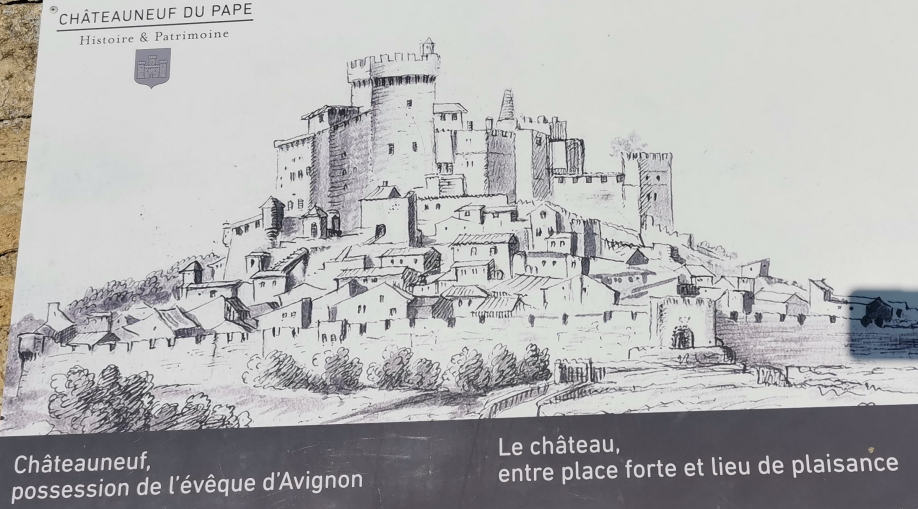

Dominant la plaine du Comtat Venaissin, et surplombant l'ensemble du village, le château est bâti en moins de vingt ans. Flanqué de quatre tours imposantes, le château revêt en 1333 l'allure d'une véritable forteresse.

Le château aurait été élevé sur l'emplacement d'un édifice plus ancien remontant au comte de Toulouse. En 1146 on en voyait une tour, qualifiée de vieille en 1283, peut-être, elle-même, descendante d'un castrum romain.

Jean XXII ordonna sa reconstruction totale qui dura de 1317 à 1333, mais il n'en profita que très peu puisqu'il mourut en 1334.

En 1562 Petrinet Parpaille et ses réformés tentèrent de s'en emparer. La population le repoussa.

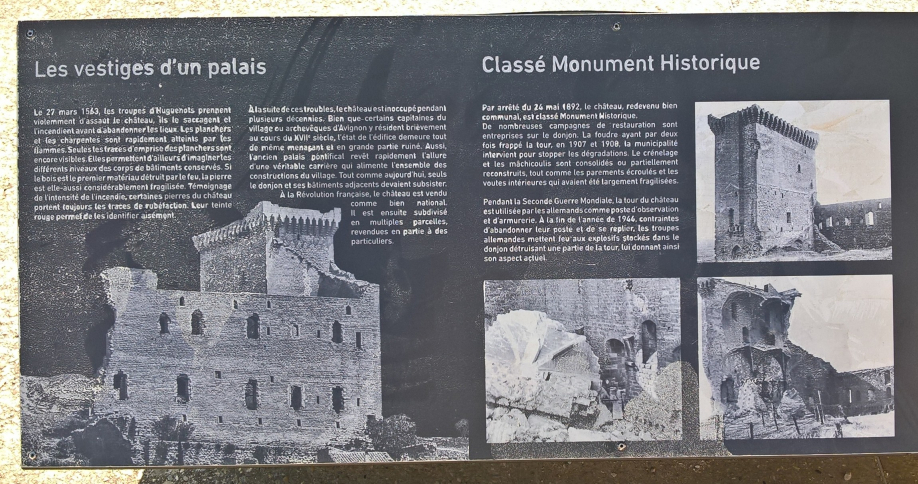

Par contre, lorsque le Baron des Adrets fut annoncé tout le monde s'éparpilla aux environs. Le château fut pillé et en partie incendié. Le 27 mars 1563, des troupes d'Huguenots prennent violemment d'assaut le château, ils le saccagent et l'incendient avant d'abandonner les lieux. Les planchers et les charpentes sont rapidement atteints par les flammes. Seules les traces d'emprise des planchers sont encore visibles.

Des travaux de remise en état furent effectués puis, plus tard, en 1681, H de Libelli, archevêque, entreprit d'importants réaménagements et embellissements .

À la Révolution française, le château est vendu comme bien national. Il est ensuite subdivisé en multiples parcelles qui sont en partie revendues à des particuliers.

Par arrêté du 24 mai 1892, le château redevenu bien communal est classé Monument historique.

De nombreuses campagnes de restauration sont entreprises sur le donjon. La foudre ayant par deux fois frappé la tour, en 1907 et 1908 !

Durant le dernier conflit mondial et après le débarquement allié du 15 août 1944, la tour fut transformée par les occupants en poste d'observation antiaérien doublé d'un émetteur-récepteur radio.

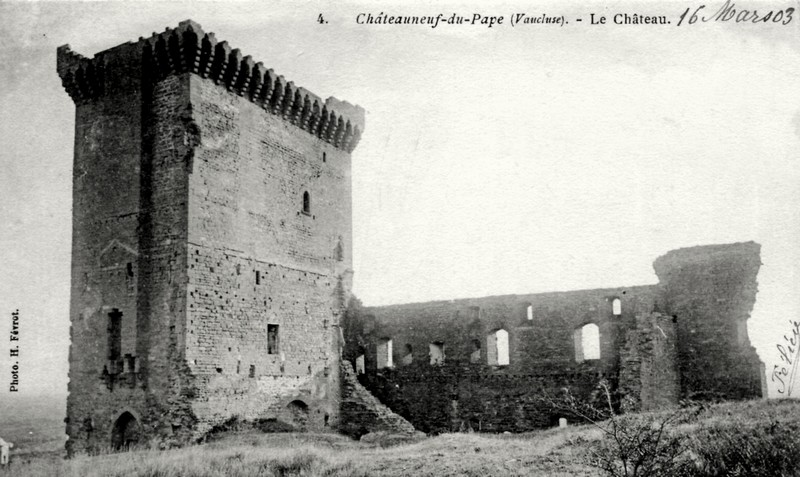

Des explosifs y furent également entreposés. Le 20 août, au moment de leur recul, les Allemands les firent sauter. Les trois déflagrations secouèrent le village et éventrèrent le bâtiment, coupé en deux dans le sens de la hauteur.

La façade ouest, bien que déjà en ruines, résistera à l'explosion et montre encore par ses fenêtres la disposition en trois étages du château.

On ne l'a pas reconstruit, mais repris, restauré dans les parties épargnées. Une salle basse est utilisée pour les manifestations locales, mais rien ne prouve, contrairement à certaines affirmations, qu'elle ait été l'ancien cellier pontifical.

Sur une colline, il domine le village et la vallée du Rhône. ( Ancienne résidence papale). Pendant toute la durée du chantier, trois maitres d'oeuvre vont ce succéder. Flanqué des quatre tours imposantes, à l'allure de forteresse, le château conserve aussi tous les attributs d'un lieu de villégiature. En effet, les murs de l'édifice sont ornés de peintures alors que les sols sont pavés de carreaux aux décors figurés, minutieusement travaillés.

Le château, est surtout un lieu de villégiature, avec jardin d'agrément et parc planté de vignes et d'oliviers.

Croisées d'ogive du donjon

Cheminée du château

Intérieur de la cheminée du château

Le château de trois étages comprenait un important corps de logis flanqué de quatre tours.

Le rez-de-chaussée était composé de trois grandes salles, dont une salle basse dite "cellier pontifical". Le premier étage, réservé à la vie officielle, avait également une grande salle, la salle d'apparat, où se déroulaient toutes les festivités. Le deuxième étage accueillait les appartements privés du pape. Source du texte Wikipédia

Vue de la table d'orientation à côté du château

Très belle table d'orientation

Vu de la Place Gondolfo

Sources de l'article:

- Le livre de Robert Bailly, Dictionnaire des communes de Vaucluse.

- Dépliant du plan découverte de l'office du tourisme de Châteauneuf du Pape.

- Patrimoine, les traces du passé

- Mérimée